第11回体験記企画展「浦上の記憶」

原爆を見た17歳の夏

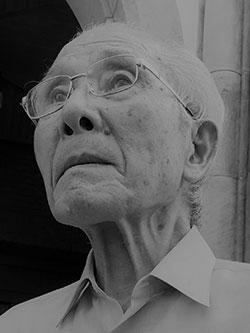

| 【執筆者】 小崎 登明さん(当時17歳) |

|

|---|

原爆の日が母の命日

私が小学校1年生の時に、父は病気で亡くなりました。それから約十年たって、母が長崎の原爆で亡くなりました。私達の人生で、最も悲しいことは、お父さん、お母さんと死に別れることです。特に子供の頃に別れるのは辛いです。

父が亡くなって六十年、母が亡くなって五十年、もう、ずいぶん昔のことです。

父の顔も思い出も、死んだ日も、忘れてしまいました。しかし母の思い出、母の死に日だけは、いつになっても忘れません。それは、母のいのちと共に、一発の原子爆弾で、約七万三千数百人が死んだ日でもあるからです。

一九四五年、昭和二十年八月九日、午前十一時二分、これが母の命日であり、死んだ時間です。

原爆が落ちた時、私の家は最も被害がひどい所、爆心地から五〇〇メートルの所にありました。

八月九日の当日はもちろん、その日から一カ月間、私は恐ろしい原爆(核爆弾)であるのを全く知らず、放射能の真っ只中で生活したのです。

母との別れ、朝の出勤

その朝、私は「母ちゃん、行くよ」といって家を出ようとしました。母は私の声が聞こえなかったのか、振り向いてくれなかった。もう一度「母ちゃん、行ってくるよ」というと、母は台所で朝の食器の洗い物をしていて、私の方を見て、にっこり笑ってくれたのです。それが最後でした。

その日の夕方。家に帰ってみると、家も母も焼けて何もありませんでした。普通、火事になっても、柱が焼け残ったり、家財道具がありますが、原爆は爆風で吹き飛ばして、なにも残らないのです。母の遺骨さえ拾うことはできなかった。それから私はもう「母ちゃん」と呼べなくなりました。

私はトンネル工場に出かけた

なぜ、私が助かったのかといいますと、私は兵器製作所の住吉トンネル工場で働いていたからです。トンネルのおかげで助かったのです。

その頃、日本の各地はアメリカの爆撃機の攻撃、空襲をうけて、次々に焼かれていきました。戦争が激しくなると、長崎にもB29が編隊を組んで現れるようになり、空高く飛んで行くのです。

工場が敵機の空襲を受けて機械が破壊されると生産不可能ということで、山にトンネルを掘って、機械を移すことになったのです。人間よりも、機械が大事でした。

トンネル工場は昼の勤務、夜の勤務の二交代で、原爆が落ちた日は昼の務めでしたから助かりました。夜勤でしたら、爆死するところでした。

被爆の瞬間!トンネル内に爆風が走る

私は四尺旋盤の機械を使って、航空機魚雷の部品を作っていました。その時、十一時二分がきました。

突然、耳をつんざくような大きな音がして、爆風が入り口から、ふあっと大きく吹いてきたかと思うと、私は横倒しにされてしまった。

一体、どうしたというのだ。何があったのか。しばらくして目を開いて、体を起こすと、トンネルは真っ暗です。あちこちで、工員がさわいでいる。すぐ近くで、ダイナマイトを爆発させたのだろうと話し合いました。すると一人の女学生が、私のそばにやって来て、泣き出したのです。「どうしたんだい?」。石油ランプを彼女の顔に近づけると、彼女の髪の毛がジリジリ燃えているのです。「お昼近くなったので、工場の弁当を取りにトンネルの外に出ていたの。すると、ピカリ!として、気がついてみると、こんなになって」と、しきりに泣くのです。

とにかく近くに大きな爆弾が落ちたということだけは、わかりました。

その後、半時間ほど経過すると、トンネル内が騒然となった。負傷者たちが折り重なるように入ってきたのです。トンネル内は負傷者たちの悲鳴で混乱しました。

燃えている家、誰も消さない

トンネルから外に出て、最初に見たものは、燃えている二階建ての家でした。家という家が燃えている。なぜ消さないんだ?今までは、どんな小さな火でも訓練で消していたのに、今、家がボンボン燃えているのに誰も消さない。少年の私は、人間の考え方が変わったのかな、と思いました。まるで「へんてこな国」に来たような錯覚だったのです。

しかし本当は、消す人が居なかったのでした。

燃えさかる家を見ながら私たちは、人の手のため道路を進めなくなったので、小高い丘へ登りました。

すると火の煙の海になった浦上一帯が見えます。「こりゃ、ひどい。エライことになりおったバイ」。足元がガクガク、寒気がしました。

女学生を担架に乗せて運ぶ

早速、兵器の本工場へ行きました。工場は完全に破壊され、人影がありません。

原爆直後の浦上を歩いて、いちばん不思議に思ったのは人が全然いないことでした。どこへ皆は言ったのだ。立っている人間がいないのです。

死体のみが、散乱しています。どうしていいのか迷っていた時、「オーイ、来てくれ」と男の声がしました。声の方へ行って見ると、二、三人の男性の大人が女学生を助けています。工場の大きな材木の下敷きになり、足を挟まれていました。顔は蒼白です。

「大丈夫だ、しっかりするんだぞ」と男が慰め、励まし、何とか引きずり出して、担架に乗せて、私も運びました。

「何処まで運べばよかとですか」「鉄道の線路までだ」。病院もない、医者もいない。線路まで運ぶと、汽車が来て、大村や佐世保の病院へ運んでくれるのです。

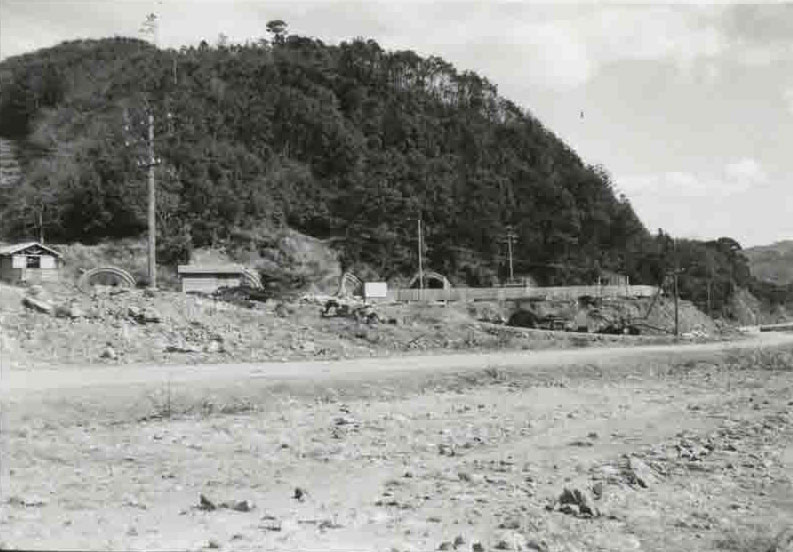

「三菱長崎兵器製作所住吉トンネル工場」

「三菱長崎兵器製作所住吉トンネル工場」

所蔵:長崎原爆資料館

母は一体どうなったのか

線路を越えて、森の中に入りました。人がいないと思ったら、(なーんだ、人間はここに居たのか)。

木と木の間には、負傷した人が群れをなし、血まみれになって泣く者、内臓が出てぐったりしている者、わめく者、火傷で苦しむ者、それは目を被うばかりの光景でした。私はこの悲惨さを見るに見かねて、奥へと離れました。

そして防空壕に入ったのです。孤独感と静けさ、ひんやりする空気、うつむいて目を閉じていた時、心が段々と沈んで浮かび上がったのは、母の姿でした。(私は何をしているのだろう。早く家に帰ろう)。

壕を出て、爆音がないのを確かめて森を下りました。

午後三時頃だった。

ガスタンクが空き缶のように、へこんでいる。付近に多くの人々の死体、馬の死体があった。私の心はもう何も感じなかったのです。とにかく倒れている人は多い。動く者はいない。自分ひとり歩いている感じだった。生きた、健康な人間に会えないような気がしていたのです。

川のなかで、小学生の男の子に会う

私は下駄の音をひびかせて、浦上川にかかっている本大橋に近づいて行きました。その先に私の家があるのです。

橋は折れて、川に落ちている。仕方なく川を渡ろうと、石段を降りて、川洲を歩きました。そこに沢山の負傷者がいたのです。原爆の熱で体がほてり、ノドが乾きます。「水、水」と、水を求めて川に入り、水を飲んだ人は皆、死にました。死体が幾つも転がっています。

私は早足で川の流れを通り過ぎようと、下駄を脱いだ。その時でした。「お願いです。助けてください」小学五、六年生位の少年が呼びかけてきました。「足をやられて歩けません。助けて下さい。痛くて歩けない。お願いです。ぼくを助けてください。このまま、ここに居たら死んでしまいます」

でも病院はありません、医者もいません、助けようと思ってもどうしようもないのです。浦上も稲佐も、長崎は全体が全滅なんです。助けようと望んでも、助けられないのが原爆の恐ろしさです。

「本大橋」

「本大橋」

所蔵:長崎原爆資料館

女の子と母親の髪

浦上川を渡って、道に上がりました。倒れた家を乗り越えて行く。死んで投げ出された子供の死体が、泥人形そっくりに転がっています。

崩れた家のそばに小学一、二年の小さい女の子が泣いていました。怪我をしていない。その子が「助けて」と言う。「お母さんが家の下敷きになりました」。かがんで見ますと、家の下から髪の毛が見えました。しかしひとりでは、崩れた家の大きな材木をどうして取り除くことが出来ようか。

私はそのままそこを去っていきました。人を助けることの出来ない悲しみ、それが原爆の日の体験だったのです。やがて火の手があがって、崩れた家は燃えてしまった。母も子もどうなったか、わかりません。

「浦上天主堂」

「浦上天主堂」

所蔵:長崎原爆資料館

家は燃えた、母も燃えた

視野が開けた時、呆然と立ちすくんだ。一軒の家も残っていないじゃないか。家に近づきました。私は爆心地から二.三キロのトンネル工場から、五〇〇メートルまで接近して来たのです。家は燃えて、崩れている。母の死体を見つけることができませんでした。焼けて灰になった家を、魂が抜けたように見つめていました。

母はどこに行ったのだ。何をしているのだ。涙は出てこなかった。泣けなかった。家の中にはいることが出来ない。燃えて、火が残っていたからです。

その時、私は歩くのが精いっぱいだった。大橋から線路を伝って、住吉トンネル工場へ戻りました。トンネルの中は混乱して入れません。山でその夜を迎えました。

赤い夕日が稲佐の山に傾いて行く。ああ、今日は何という日だったのか。考える力は十七歳の少年にはもうなかった。その夜は、長崎全体が炎と煙に包まれ、ものすごい異様な空でした。

私は疲れたのか、浅い眠りに落ちていった。夢か幻か、母親の姿を見て、思わず叫んだ。「母ちゃん、どこにいるの」。母は答えず、微笑みを残して消えてしまった。もう母は、この世の人でないと感じたのでした。

「山里町高台から浦上天主堂方面を望む」

「山里町高台から浦上天主堂方面を望む」

所蔵:長崎原爆資料館

原爆とは、どんな爆弾か

当時、十七歳の少年だった私は、この爆弾が原子爆弾だったなど、全く知りませんでした。しかし私は爆弾の威力をこの目で見たのです。原爆は、爆風と熱線と恐ろしい放射能をもたらします。

原爆で起こる爆風

その威力を示すものとして、タクシーが道路から畑へ二十メートルあまり吹き飛ばされて、ひっくり返り、運転手は丸焼けになって丸裸のまま、畑にうずくまっているのを被爆一時間後、見ました。

畑には、自転車もろとも撥ね飛ばされて、男の人が土まみれで、あえいでいました。

原爆による熱線

髪の毛も皮膚も焼けてしまって、皮膚が、べろっと、流れるのです。シャツもボロボロです。

私は工場への行き帰りに、豪華な家屋の前をいつも通っていました。その家は燃えて、家の主人は全身火傷して、裸のまま力なく、玄関先の石段に座り、苦しんでいました。四、五日して私が再びそこを通りますと、その人はそのままの姿で死んで、夏だから腐れていました。

土まみれ、黒こげの死体を二体、自転車に乗せて運ぶのを見ました。

また私は、立って死んでいる黒こげの人を見たのです。場所ははっきり覚えています。これは今でも信じがたいことです。原爆のエネルギーが余りにも強烈なために、人間が立ったまま炭になってしまったのです。両眼は飛び出し、舌を思い切り出して、真っ黒こげになって、立ったまま死んでいました。

原爆を呪っているかのようでした。

最近になって、広島の原爆で、あるお母さんが子供を抱いたまま、真っ黒こげになって、立って死んでいる写真を見ました。しかも、片足で立っていたのです。そのとき、ああ、私が原爆の日に見たものは本当だったのだな、そう思いました。

原爆は、何でも破壊する。家族も家も人の心までも破壊する。恐ろしい爆弾です。

私は毎朝、浦上天主堂のミサ参詣に通っていましたが、あの巨大な赤レンガの天主堂は一瞬のうちに崩れ、天主堂は食料倉庫でしたから、何日間も燃え続けました。

原爆の恐ろしさは放射能

当時、七十年間は草木は生えないと噂され、目に見えない放射能は人も動物も蝕みました。

私は、親戚で家を借りていた隣の家族を助けましたが、ここは十一人家族のうち十人が原爆死して、たった一人だけが助かったのです。

そして死んだ人たちも、最初は何の傷も受けていませんでした。しかし、皆放射能に侵されていたのです。無キズな人でも、髪の毛が抜け、皮膚に斑点があらわれ、下痢、発熱、食欲不振、虚脱感等の症状で、幼い子供から次々に死んで行きました。

これが放射能の恐ろしさです。

その家の小学生の証言で、私の母はその家の縁側にいましたが、家に戻って、爆弾にあったとわかりました。その小学生も「戦争はいやだ、苦しい、ノドがかわく」と言って死にました。

私はひとりで、その家族の十人の死体を原爆の丘で焼きました。泣きながら埋葬しました。

新興善国民学校の治療所では、あまりの苦しさに男性が自殺したのを見ました。

人の痛みをわかる心を持つ

戦後私は、東ヨーロッパの、ポーランドという国にあるアウシュビッツ強制収容所を五回ほど訪ねました。ガス室で殺された女性の「髪の毛」の山を見た時、私は原爆の日に見た女の子の髪の毛を思い出しました。人間はなんで、こんな恐ろしいことをするのでしょうか。

戦争はもう二度とあってはならない。あれほど恐ろしい核爆弾なのに、まだ人類は核廃絶には至っていません。今なお原爆病で苦しむ人がいるのです。平和について真剣に考えるべき時です。「人の痛みをわかる心を持つこと」これが平和の原点です。皆さんに考えていただきたいと思っています。

長崎平和推進協会/編

「ピーストークⅧ」より

夏空の下で

| 【執筆者】 中村 一俊さん(当時11歳) |

|

|---|

原爆投下まで

あの日も長崎の空は青く、真夏の太陽は今日一日の暑さを予告するかのように東の山から昇っていました。朝から発令されていた空襲警報も解除されたので、私は弟達と蝉捕りの準備に夢中でした。当時、私の家は山里町北部273番地にあり、現在の平和町、平和会館のすぐ裏手にありました。すぐ東には医大のグラウンドとその大学の諸施設があり、金網で仕切られた構内は、子供の目には広大で、うっそうと繁る楠の大木には隙間もないほどに蝉が止まり、身を震わせて終日鳴き立てていました。門には恐い守衛さんが目を光らせていましたが、門から遠い網の破れ目から、こっそりと出入りしては蝉捕りに励んでいました。やっと準備が終わった頃、私は母に手伝いを言いつかりました。残念ではありましたが、母の言いつけでは従うしかありません。

その頃は戦況も極度に悪化しているようで、子供の目にも、はっきり分かる状況でした。日夜、空襲警報が鳴りわたりました。避難の場所は狭い庭先に掘られた簡易防空壕で、夜でも起こされて狭い壕内に大勢の家族が、肩を寄せ合って息をひそめました。月の光に照らされて、銀色に光るB29の巨体を眺めては子供心にも悪い終末を迎える予感に怯えていました。食糧事情は特にひどくなり、人数分の米の量に、大豆の油を搾ったあとの粕を砕いて米と炊くようにと配給されました。大豆の粕は乾燥したものは香ばしい匂いがしますが、煮ると独特の匂いで、とても喉を通らず、塊をそっと捨てては母に叱られました。食べ盛りの子供達を飢えさせないための、母の苦労は並大抵のことではなかったと思います。優しかった母は、また熱心なカトリックの信者で、道みちロザリオをつまぐって歩く人でした。体も細く虚弱な人でしたから、時には休養したい時もあったはずなのに、食べ盛りの子沢山ではそれも叶わず、どこまでも歩きで買い出しやらに行ってくれる人でした。

「ロザリオ」

「ロザリオ」

所蔵:長崎原爆資料館

その日も、昨日もらった配給米と、万一のために田舎の知り合い宅に預けた米が古くなるので取り替えに行くとのこと、普通は怠け者の私が、母のためなら何でも進んでやる気になるのは不思議なことでした。ずっしりと重い米を背負わされ、母について歩きました。細い路地を大通りに向かって30mほど歩いた時、何気なく後ろを振り返りました。いつの間に来たのか、弟2人と、姉の子2人が、またたきもせず私達の後ろ姿を見送っているのでした。いつもないことなので、私も立ち止まって見返しましたが、それが彼らとの一生の別れになろうとは、その時知る由もありませんでした。

歩く道脇には大きな標語が貼られています。「米英撃滅」。「贅沢は敵だ!」。「欲しがりません、勝つまでは」。「ガソリンの一滴は血の一滴」。もっと沢山の標語が書いてありました。やっとのことで目的の家に着きました。本原町で、現在の辻町です。そこは十字架山と呼ばれている所で、小高い丘の中腹で上の方まで段々畑が続いていました。古い農家の、その家には奥の部屋に幼児が1人寝かされており、あと、その母親とみられる若い奥さんと、男の子が1人、祖母と思われる人の4人のご家族がおられ、大人達は互いに馴染の間ですから話に夢中でした。私達も同年ぐらいの男の子と、すぐに仲よくなり、いろんな遊びに夢中でしたが、陽も高く昇り、母は家に残した子供達のこともありますので、私を呼んで帰り支度を始めました。しかし折角仲よしになった彼のたっての誘いもあり、私は母の許しを得て、あと少し遊ぶことにしました。「そんなら、あんまり遅くならんごと帰らんばよ(遅くならないように帰ってきなさいよ)」これが、母が残した最後の言葉でした。預け替えた米と、子供達のために少しの芋を分けてもらい、細い道を下って行った母の姿が今も脳裏に焼きついています。

暗転

昼も近くなった頃、私達2人は下の川まで水汲みを頼まれました。その家には内井戸もあったと思いましたが、真夏のことでもあり、使い水ぐらいは谷川からとの配慮もあったのでしょうか。私達はトタン製のバケツ1個を持たされ、谷川を駆け下りていきました。今とは違い川の水は澄んで、きれいでした。一杯の水をバケツに汲んで登り始めましたが、勾配が急なのと、水の重さで、まして狭い道でもあり、私達2人は大汗をかきながらの山登りでした。やっと家に辿りつき、2人並んで上り框に腰を下ろした瞬間、目も眩むような光と百雷の落ちるような大音響が同時に轟き、意識も、そのまま真っ白くなってしまいました。

「爆心地から北方向を見る」

「爆心地から北方向を見る」

所蔵:長崎原爆資料館

どのくらいの時間が経ったのでしょうか、私は余りの息苦しさに、やっと正気に戻りました。しかし、何が起きたのか、頭の中が混乱して何の考えも浮かんできません。ただ今、自分は家の下敷きになって地べたに腹這いになっていること、全身を動かしても特に痛いところがないから、怪我はしていないことだけは何とか判断できました。それにしても口からも鼻からも呼吸のたびに息つまるようなゴミで窒息しそうで、これは何とかしなくてはと、「おーい、脇浜くーん」と私は覚えたての彼の名前を呼んでみました。「おーい」と奥の方から返事がありました。並んで坐ったはずの彼は、奥の方まで飛ばされていたのでした。幸い彼の近くに、かすかに穴が見えるとのこと、彼がそこから先に外に出て、そのあとから私が出ると話を決めました。しかし私の体のすぐ上には梃でも動かぬ太い梁が横たわり、立つことさえできません。彼の声を頼りに、地べたを這い進みました。充満する煤の中を這い進み、彼の出た穴に辿りつきました。出て見た外の世界は、先ほどとは別の世界に変わっていました。真夏の太陽はどこにもなく、夕暮れのような世界に変わっていました。暗さの中には全く光もなく、何の音も聞こえませんでした。

女性2人はすでに潰れた屋根の上に出ていましたが、泣き狂いしながら屋根の茅を引き抜いていました。うす暗い中でも、寝かせていた幼児を助け出そうとしていることを感じた私も加勢に加わろうと穴から出た途端、パチパチとすぐ脇から火の手が上りました。昼の用意の火が茅ぶき屋根に燃え移ったのです。私達は火から追われる形で、うす暗い中を逃げ惑い、人の叫びと火の音の交錯する中で、それぞれはぐれてしまいました。私は裏の段々畑に逃げ上り、火の粉が来ない畑まで登って呆然と火を眺めていました。市内に目をやりますと、大きな火の塊が見え、よく目をこらすと、それは視野一杯に広がる火の海と分かりました。

「浦上天主堂」

「浦上天主堂」

所蔵:長崎原爆資料館

母はどうなっただろうか。どの辺まで帰っていただろうか。「お母さん」と声に出して叫びました。その内に下の方から人の声が聞こえ始め、表皮を焼かれ、半裸の人達が登って来ます。中には力つき、脇の畑に倒れ込む人もいて、私は呆然と、その様子を見ていましたが、ハッと我に返りました。私は誰1人として、知人もいないところにいる、一人の子供だったのです。早く南の方へ向かって歩こう。造船所に勤める父が、家族を心配して駅の方から山伝いにこちらに来るに違いない。自分も南の方に向かって歩けば、父と巡り会えるに違いない。と心に決めて、火傷の人達が登ってくる道と別の道を駆け下り、浦上第一病院(現在の聖フランシスコ病院)の左裏手に下りました。浦上天主堂を目指して川淵を歩いたり、畑を横切ったりしながら歩きました。遠くから飛ばされてきた人達が、少し動いている人もあり、すでに動かなくなっている人達が、あちらに1人、こちらに2人といます。最初は、見るたびに飛びのいたりして、ショックを受けていましたが、浦上天主堂の近くまで来て、何十人もの人が死んで川に浮いているのを見てからは、ショックも恐さも消えてしまいました。余りの死人の多さに神経が麻痺してしまったものと思われました。巨大な瓦礫の山となった浦上天主堂の裏を川に向かって下り、浅い水をわたって経ヶ峰の墓地にやっと辿り着き、港を眺めて大きな息をつきました。眼下に見下ろすと市内中が、見事なまでの焼け跡の光景で、見るに耐えない光景に変わっていました。墓石も倒れて、真っ直ぐものは殆んどありませんでした。すぐ上方の山辺を人の行列ができていました。駅の方へ行く人、家族の安否を気づかって浦上の方へ向かう人、あの行列にぼくも入ろう、と思って歩きかけた時、「兄ちゃん」と低い声を聞きました。こんなところで人の声を聞くとは思ってもいませんでしたから、びっくりして、あたりを見回すと、近くに派手な模様の布団が飛ばされて来ており、その端から男の子の顔が見えました。髪も顔も焼かれ、目だけが黒く澄んだ少年でした。たまたま近くに来た私に必死で声をかけたものと思われました。「兄ちゃん、水ばくれんね(水をちょうだい)」と右手の火傷の手に握った、くしゃくしゃの弁当箱を私に差し出しました。私は困惑してしまい、「ここは山の上だから、水はない」と言うと、「あそこにあるとさ」と、下方を指すのです。なるほど、今私が来た浦上天主堂下の川に水が光って見えました。しかし、あそこまでは遠いこと、今父を探して急いでいることを話し、「父と会えたなら必ず帰ってきて、水を汲んでやるから頑張っていてね」と話すと彼は小さく頷きました。

「山里の丘より見た爆心地から第一病院までのパノラマ」

「山里の丘より見た爆心地から第一病院までのパノラマ」

所蔵:長崎原爆資料館

私は逃げるようにそこを離れ、人の列に入りました。潰れた人家の屋根を乗り越えたり人の畑を横切ったりしながら、人の列は進みました。目覚町の上方まで来た時、交差する列の後に、はっきりと父の姿を認めました。私は人を押しのけるように父に向かって走り、摑まって号泣しました。遂に父と巡り会えたのです。父も驚いて私を抱きしめて、「おお一俊、お前は生きていてくれたか」と喜んでくれました。そして、「お母さんは?」と、聞きます。昨夜か今朝かに、本原行きのことを話していたのでしょう。私は事情を話して、母が先に帰途についたことを話しました。浦上天主堂より奥ならば、生きた人もいるので、早速、探すことにしました。先の墓地まで引き返した時、私は父に事情を話して、先ほどの少年のところに急ぎました。布団はすぐ分かり、少年まで数歩となった時、少年のところから黒い煙のように蠅の集団が飛び上りました。悪い予感にとらわれ、少年の頭もとに行きますと、彼の伸ばした腕はそのままで、目は二度と私を見てはくれませんでした。70年をすぎた今も、その時を思うと慚愧の思いが消えません。

核兵器

街の火が治まり焼け跡に入ってからの数日間、父と私には、汗まみれ、泥まみれの数日間でした。炎天下、蠅の山にたかられる弟達を一瞬でも早く荼毘に付してやらなくてはなりません。弟達は、遊び姿のまま、一か所で亡くなっていました。こちらも同じように蠅に取りかこまれて、燃え残りの材木集めです。子供とはいえ、四人を骨にするためには、かなりの木材が必要でした。集めた木材を四角に組んで半焼けで滑る弟達の手足を父とかかえ、乗せ終わった時、思わず涙がこぼれました。2~3日前まで一緒に遊んだのは夢だったのだろうか。弟達が骨になるのを待って、燃え残りのバケツに骨を入れ父が下げてまた、母探しです。3日目になっても放置された遺体があり、臭気と蠅で、失神しそうになりながら、母も、こんな目に合わせるのは許されないと、必死で、ていねいに探しましたが、遂に母を見つけることはできませんでした。「一俊、もう諦めよう。お母さんは、よほど遠くに飛ばされたか、そのまま天国まで行ってしもたかもしれん」。父は一人言のように言って捜索を諦めたのでした。

そんな父も早くに亡くなり、私も父の年齢をとうに越しました。私は一人でも時々平和公園の長崎市原子爆弾無縁死没者追悼祈念堂にお参りし、8月9日は全家族でお参りします。どなたかが、母の骨も拾って必ず一緒に納めて下さったと信じるからです。

母さん、今こそゆっくり休んでいて下さい。そう遠くない内に私もいく予定ですから。しかし、出来れば、あと少し待っていて下さい。報道では、今、世界には約1万6千発の核兵器があるそうです。私達は必ず、これを無くしてしまわなくてはなりません。同じ数でも、お母さん達の命を奪った核より、数十倍、数百倍もの威力があるものが多いと言われています。運搬方法も色々で、空から、海から、また何千㎞と離れた大陸間から、多岐にわたっています。これの廃絶には、保有国が頑強に抵抗するでしょう。しかし私達は粘り強く、世界の世論を盛り上げ、一歩も退かず、声を出し続ければ、さすがの保有国も、遂には廃絶の日が来ると信じています。お母さん達も、どうか力を貸して下さい。私は修学旅行の生徒さん達にも力を入れて頼んでいます。

「皆さん!!核全廃が平和の原点です。どうか折にふれて、核全廃の声を上げる大人になって下さい」と。

長崎平和推進協会/編

「ピーストークⅩ」より

真夏の悪夢 木の十字架

| 【執筆者】 平山 兼則さん(当時17歳) |

|

|---|

爆心地から四百米附近

爆心地から僅か四百米しか離れていない本尾町2番地ノ3(浦上教会の下)が自宅でした。裏隣りが川口さん宅(教え方)、近所に八幡町教会の深堀政美主任神父様の本家である提灯屋で、凧造や煙草、切手、乾物などが販売され、又筋向いに田川商店(現在もある)では稽古(教会学校)帰りにカリント(芋の油揚げ)とかハジキマメ、ツネコンブとお小遣いとして1円貰って稽古に行くのが子供の頃(戦前)の楽しみの一つであった。下崎商店には、十字架、ロザリオ、ろうそく立て、御絵等が販売され、その前向いでは浦島桶屋があって葬式の前日には忙しそうに棺桶を造っていた光景が今でも目に浮ぶ。周囲はところどころ田畑に囲まれた長閑な感じで凧揚げ(ハタあげ)に夢中になり、ハタ合戦が繰りひろげられたものだ。戦前では異色の浦上教会の吹奏楽団が有名で、お祝い日は勿論葬式のときは、ベートベーンの葬送行進曲が荘厳なミサの中で奏でられた。又、野球は長崎大学のグラウンドで、教会壮年部主催で地区対抗の試合が盛大に行われていたのを覚えている。

その様な平和な雰囲気をローマ法王が申された戦争という悪魔が訪れることになり、8月9日の忌まわしい原爆が落とされたのである。

(注)カトリックの戦前の話し言葉

1.教え方……カトリック教の考え方、要理を教える先生

1.稽 古……カトリック教の勉強会(現在教会学校)

1.ロザリオ…仏教の数珠の様なもの

8月1日前後

6月、7月になると、間断なく空襲警報が発令されるようになったので、警報が鳴ると、またか! と思いながら家のなかの押入れに入るのだった。しかし、押入れに入っても、こんなことはただの気休めで、木造の家では爆弾が落ちたらとても命はないだろうと思っていた。そう思いながら、遠く離れた防空壕に行くのもおっくうで、母と二人、やっぱり押入れのなかに身をひそめるのであった。

そのころは、空襲警報が発令されてしばらくすると、B29と呼ばれるアメリカの爆撃機がジュラルミンの翼と胴体をキラキラと銀色に輝かせながら、長崎の上空を素通りして飛んでいった。岩屋山方面から大村湾上空を川棚のほうへ向けて行き、しばらくすると、どどーん、どどーんと爆撃の音が聞こえた。

その不気味な音を聞きながら、「浦上はカトリックの多かけん、爆弾は落とさんとばい」とか「いや、浦上教会がよか目標やけん、きっとやられるばい」

といった話が、ひそひそとまことしやかにささやかれ、みな空襲におびえて戦々恐々といった状態であった。また一方で、長崎だけは大丈夫じゃなかろうかといった希望的観測もささやかれたりした。しかし、8月1日の空襲はそうではなかった。腹底に、ズシン、ズシンと爆弾の音がつぎつぎに響いて、今にもやられるのではないかと、夢中でふとんを頭からかぶった。今までの空襲のなかではじめて恐怖の念を覚え、一生懸命にマリア様の祈りを唱えた。

ひとしきり爆撃が続いたあと、最後は低空飛行の爆音がし、機銃掃射のバリバリという音と同時に、ヒュンヒュンと弾丸のとんでくる音が聞こえる。相当近いところをやっているらしいと、なおいっそう押入れのなかで息をひそめた。この日は、大学病院の煙突の付近に2発、宿の坂(現・平野町)偶然にも現在の住所の前、岩川町付近にもそれぞれ爆弾が投下されたと聞いた。

「浦上天主堂」

「浦上天主堂」

所蔵:長崎原爆資料館

8月9日の悪夢

8月9日午前七時ごろ、いつもは母に言葉をかけてから出勤するのに、その日に限ってだまって家を出て、7時半前に勤務先の三菱造船稲佐製材所(現在の稲佐山ロープウェイ発着所前)に着いた。間断なく空襲警報が発令されるのが日常茶飯事になっていたので、そのころは、毎日防空壕を掘るのが仕事であった。さっそく、渕(淵)神社下の現場で作業をはじめた(爆心から南西へ1.5キロのところである)。まもなく空襲警報が発令されたので、稲佐山中腹の横穴式防空壕に避難した。行ってみると、壕のなかは老人・子ども・婦人でいっぱいだったので、入口付近で待機していたが、どうやら敵機来襲はないらしい。

しばらくすると空襲警報は解除されて警戒警報になった。それで山を下りて露天掘りの防空壕を掘りはじめた。夏空は照り輝き、蝉の音のすだくなかを、すき腹をかかえながら作業を続けていると、飛行機の爆音らしい音がかすかに聞こえてきた。それで、いっしょに作業をしていた中年の人が仕事をやめて外に出た。爆音は次第に大きくなり、敵機らしいと予感したが、すでに穴も背丈以上に掘っていたし、周囲は大木が生い繁っていたので、かまわず掘りつづけた。外に出ていったさきほどの中年の人の声が聞こえた。

「敵機かもしれん。白い落下傘のようなものが落ちてきよるけん、新型爆弾かも……」

と言うと同時に、マグネシウムを一度に大量にたいたような閃光があたりを包み、そのあと瞬時に、土砂とほこりであたりは暗くなり、体にも砂粒がざあーとかかってきて、生き埋めになるのではないかと思った。同時に、眼鏡が吹きとび、体も穴のなかにたたきつけられ、体じゅうが砂とほこりにまみれてしまった。口のなかはざらざらし、気管のなかまで砂粒が入ったような感じで息がつまり、ああこれで死ぬのかと観念の瞼を閉じた。

しばらくすると、目の前が明るくなってきた。助かったなあー、という気持になって起きあがると、あれほど生い繁っていた大木が、そしてでんと坐っていた墓の石塔がすべて横なぐりにされて倒れている無惨な姿が目に入った。私は無我夢中で穴からはい出して横穴式防空壕へ逃げこんだ。その間、恐怖から逃れようとするまったく本能的な行動で、途中、人が倒れていたのを覚えている程度で、あとは全然なにも目に入らなかった。

まもなく、眼鏡がなかったらなにも見えないことに気づき、元の露天掘りの穴のほうへ下っていこうとすると、浦上川から向うはすべて火の海で、もうもうたる黒煙が湧きあがっている。川の手前側、竹の久保は、家が全部倒壊してしまっている。近くで「助けてくれえ」と悲痛な叫び声があがった。とにかく、眼鏡がないと助けることもできない。もといた穴のなかを手探りしながら必死で探した甲斐があって、無事に見つかった。幸いに壊れてもいなかった。

川ぞいの道までおりてくると、いったいどうしたことだ、頭、顔、そして上半身が焼けただれた人、顔の形が全然わからないほどに変形した人、足をけがして、血を流しながらひきずっている人など、この世の地獄が今、目の前に出現したような形相の人たちが、ぞろぞろと浦上川ぞいに歩いてくる。

自分の家族の安否もきになるが、「助けてくれえ」という声が耳に残ってそのまま立ち去ることができず、そこらにいた5、6人で瓦を取りのぞき、倒壊した家屋の木材を動かそうとするが、素人ではなかなか動かすことができない。仕事が遅々としてはかどらない。それでもようやく4、5人助けたころには、もう夕方近くなり、わが家のことも心配になる。そのころには、製材工場まで火の手がのび、堆積された木材の山が、猛烈な勢いで燃えさかっていた。私はそのまま帰途についた。

家という家が、ぼうぼうとものすごい音をたてて燃えさかり、真っ赤な炎が天にのぼっている。道路もわからない。浦上川だけが道しるべである。私は川のなかへおりて上流へすすみ、途中で川を横切って下の川に入り、そこで川からはいあがった。たくさんの人たちが、まるで呆けたように無表情でぞろぞろと鉄道線路の上を、道の尾方面をめざして歩いていく。

私は、松山町の電停のところで、鉄道線路からはずれて、浦上教会へ通じる道を行こうとした。しかし、前方は炎の海である。とても通れそうにないとためらっていると、警防団員らしい人が「そっちへ行くと死んでしまうぞ」とどなった。私はあきらめて、再び鉄道線路を通って大橋の鉄橋を渡った。もう日はとっぷり暮れて、夕闇が足もとを包んでいる。まだ燃えている家の炎が、あちらにもこちらにもたちのぼっている。

鉄橋を渡るとき、そばを歩いている人に声をかけられた。その方は、鎮西学院中学の片岡先生だと言われた。鉄筋校舎の陰にいたおかげで助かったそうだ。「あたりが暗くて前へ進むのは危険だ、ここで野宿しよう」と先生に言われて、西町付近の畑の崖の下に腰をおろした。先生は、「昼食も食べていない、ごはんを炊こう」と言って、背のうから飯盒を取り出し、近くにあった井戸水で米を洗った。洗い終えると、こんどは、その飯盒を燃えている材木のそばにもっていってご飯を炊いた。私もごちそうになった。しかし、口のなかは砂やほこりでざらざらである。ごはんを口に入れると、じゃりじゃりと砂の音がする。文字通り砂を噛む思いの食事で、まったく食事がすすまなかった。

食事をすまして横になると、今日一日ショックの連続で頭がかんかんに冴えていて寝つかれない。それでも昼間の疲れから、うとうとまどろんだと思ったら、夜半に爆音がしてとび起きた。照明弾らしい閃光が、三菱兵器製作所(現在の長崎大学)の上空で、ぱっと光った。また新型爆弾か!と思わず身を伏せた。2、3回、真昼のような光があたりを照らした。もうここで死ぬのだと思った。

しかし、それでおしまいであった。あとは何事も起こらない。私は再びまどろんでいた。

まどろむうちに夜が白々と明けてきて、あたりが判別できるようになってきた。付近を見回すと、まだ、家々はくすぶりつづけている。ふと見ると、前方の燃えつきた家のなかに、真っ黒に焼けこげて一塊の骨だけになった遺体がいくつも横たわっている。横を見ると、昨日、片岡先生が米を洗った井戸水にも死体がうかんでいた。

「三菱長崎造船所稲佐製材工場貯木場と淵神社」

「三菱長崎造船所稲佐製材工場貯木場と淵神社」

所蔵:長崎原爆資料館

「防空壕」

「防空壕」

所蔵:長崎原爆資料館

8月10日、熱い瓦礫

少し離れたとこころにある三菱兵器製作所、山里小学校、そして右手のほうの城山小学校など大きな建物はまだ火がおさまらないで燃えていた。立ったまま燃えている建築物以外の木造の家は、もうみんな燃えつきてしまって一面の焼け野原である。目をさえぎるものはなにもない。一面の焼土を眺めながら、母も兄もだめかなあと考えたら、はじめて涙が出た。涙が出はじめると、あとからあとから流れ出てとまらない。そのとき私は、はじめて人間らしさを取りもどしたようであった。

そこで片岡先生と別れて自宅をめざした。足元の瓦礫はまだ熱い。熱い土を踏みながら浦上天主堂の近くまできた。私たちが毎日曜、祈りを捧げた天主堂が無惨にも打ち砕かれて、れんがの壁がやっと残っているだけである。それを見たとき、私は体じゅうの力がぬけていくような気がした。しかし、ここでくじけてはだめだ、と自分をはげまし、がんばらなければ、がんばらなければ、と自分に言いきかせながら、わが家へむかった。

わが家とおぼしきところまできたが、どこが自分の家だったかわからない。隣に住んでいた母の伯母の家も、もちろん跡形もない。私は途方にくれて、しばらく焼け跡にぼんやりと腰をおろしていた。それから、叔父が住んでいた浦上天主堂の裏手の城の平にむかって歩き出した。教会のそばを通ると、あの東洋一を誇った煉瓦造りの建物は、ただ、煉瓦の山にしかすぎなかった。そして、非常用の米がたくわえられていたのであろうと思われる倉庫の米俵が、むき出しになって、材木と一いっしょに燃えている。もったいないという気持は全然おこらず、ただ呆然と通りすぎた。

途中で知人と出会った。お互いに無事を喜びあって、元気でがんばろうと言いあい、いろいろたずねてみると、彼は私の兄を高尾町付近で見かけたと言う。一縷の望みが開けたような気がして、一刻も早く肉親に会いたいと思い、足も早くなって叔父の家にたどりついた。

「叔父の家は大丈夫、被害も少ないだろう」と思いながらきたのだったが、ここも完全に破壊され、燃えつきていた。そして、ただひとり、私のいとこがそばの畑のなかで、うんうんと苦しそうにうなっていた。しかし、私にはどうする術もない。

「しっかりがんばれば助かるぞ。もうしばらくの辛抱ぞ」

と、慰めるだけである。慰めながら、彼にいろいろ聞いてみると、爆弾が落ちる直前まで自分の家のなかにいたが、異様な爆音がするので、家からとび出して、一目散に医大グランドまで走ってきたとき、パッときたそうだ。あとは全然、記憶にないと言う。彼と最初会ったときには、足先から太もものあたりまで青黒い色だったのが、だんだんと上半身までひろがっていくのが目に見えてわかる。

「自分はこんなことで死にたくない、助けてくれ」

彼はなんどもその言葉をくり返した。しかし私には、なす術もない。

「がんばって、神様にお祈りしろ」というだけで、残念でならなかった。

「もう、ダメかなあ」と思い、できたら末期の水を飲ませてやりたいと思ったので、水を汲みにいって急いで帰ってみると、彼はもうすでにこと切れていた。結局、最後は胸のあたりまで毒素がまわったように青黒く変色していた。早く水を飲ませてやればよかった、と悔やまれてならなかった。

その間にも、兄のことが心配で、早く兄を探さなければ、と思うのだが、あたりで苦しんでいる人を見ると、そのままにしておれない。動くことができずに、あえいでいる人の口もとに、水を汲んできては飲ませてやった。

高尾の川辺におりると、そこにも、多くの人が水を求めてやってきていた。すでに息の絶えている人。水を目の前にしながら、動くことができないで、「水をくれ!水、水」とうつろな眼で訴える人もいる。着ていた服がみな焼け落ちて全身やけどの少女がいる。ただ、「みず、みず」というのが精一杯の様子である。近くの湧き水を手ですくって飲ませてやる。自分が丸裸ということもわからないのであろう、羞恥の念もまったくない様子である。私は突然、はげしいいいきどおりを覚えた。あまりにも残酷な情景に、このかたきはぜひともとってやるぞと高ぶった気持になった。

その場を離れて、あちこち探しまわっているうちに、ようやく兄と出合った。兄の頭の右側は頭蓋骨が砕かれて脳の中身が露出していた。また左顔面も焼けただれて、容貌を判別することもできなかった。右側面から見ると、ようやく兄らしい様子がうかがえた。もうすでに、精神状態ももうろうとなって、うわごとのように「もうすぐ救護班がくるから大丈夫だ」とか「日本は最後には勝つんだから」と言っている。「水を、水を!」となんども訴えるが、水をやるとつぎつぎに死んでいくのを見たので、「水を飲むと死んでしまうから、がまんしろ」と言っているうちに兄嫁がやってきた。

「フランシスコ診療所の下に仮救護所ができている」と彼女が言うので、2人ですぐにそこまで運んだ。兄はだんだん弱ってきて、「みず、みず」と最後の力をふりしぼって叫ぶ様子を見ると、もうとてもたまらなくなり、傷口にヨードチンキをぬってもらったあと水を与えた。兄は一口それを飲むと安心したのか、兄嫁の腕に抱かれながら最後の息を引きとった。

母の行方もまったく手がかりがなく不明である。まったくひとりぼっちになり、これからどうなるのか、と不安に襲われる。兄嫁の実家がある大学病院横の坂本町へ行ってみたが、ここらあたりも、家は跡形もなく吹きとんでしまっている。横の小川は、破壊された家の材木や瓦で埋まってしまっている。焼けた木々が、まるでこの世の終りの世界に立っている木であるかのように、ひょろひょろとのびている。夕闇が迫り、夜空に星がまたたきはじめる。その空の下で、人びとのうめき声があちこちに聞こえる。

「天にましますわれらの父よ……」と祈る声を聞きながら、露天にそのまま横たわり、死人のように寝てしまった。

後程調べて見ると、祈りの人が妻の父であった。

「松山町の高台から浦上天主堂方面を望む」

「松山町の高台から浦上天主堂方面を望む」

所蔵:長崎原爆資料館

8月11日、遺体を焼く

今日こそは叔父が戻ってきているかもしれないと思って、浦上天主堂の裏手の家へ行ってみた。幸いにして叔父は傷も負わないで戻っていた。しかし、家族が全部死んでしまっていたので放心状態で坐り込んでいた。焼け野原のなかで、大きな建物はまだくすぶり続けている。浦上天主堂、山里小学校、大学病院、三菱兵器製作所、そして三菱製鋼所などの建物が、消火の手段もなく、完全に燃えつきるまで燃えるにまかせていた。

「これからどうしたらよいものか?」

「俺の遠戚にあたる深堀の家まで行こう」

「よし、行こう」

と声をかけて立ちあがり、二人で行ってみると、ここももちろん全滅状態で、深堀のお母さんは防空壕のなかで息を引きとる寸前であった。もうほとんど意識がなかった。他の生き残った人びとは、材木を集めて爆死した人びとを焼いていた。私たちも手伝ったが、まるでなにかの物体を焼いている感じで、無感情になり、かわいそうだとか、ひどいとかいう感情は何も起らなかった。まったく人間性を失った異常な心境になってしまっていた。しかし、遺体を運ぶときに、その冷たい膠着(硬直)した手を握ると、心のなかまで冷たくなるような、なんとも言えない気持になった。

このあたりには、家の周囲に畑や田んぼがあったので、家が吹きとび、品物が田畑に散乱して、それが燃えないで残っていた。私たちは、それらの品物を集めて防空壕の入口まで運んだ。防空壕のなかは重傷者でいっぱいだったので、われわれ元気なものは戸外に畳を敷いて休んだ。

深堀さんは肉屋だったので、死にかかっている牛を始末いて、近くの人たちにも分けてくれたので、畑からジャガイモやカボチャを取ってきて、肉といっしょに煮こんで食べた。それはいく日ぶりかで、おいしいなあという思いで、生きかえったように元気が出た。

8月12日、六歳の子どもの死

深堀さんの、六歳になる弟さんが山里小学校に運び込まれているという話を聞いたので、行ってみると、全身傷だらけで血まみれであった。また、食事をとっていなかったせいか、すっかりやせ細り、目だけがぎらぎら光って、なんとも言えない異様な感じがした。あんなに無邪気で無心な子どもを、大人の戦争の犠牲にするとはなんとひどいことだと、だんだん感情が高ぶって腹が立ってきた。私はそれまで、どんなひどい様子を見ても、ちっとも人間しい感情がわかなかったのだ。まったく心が動いていなかった。すっかり神経がマヒしてしまっていた。夢のなかの出来事を見ているような感覚であった。

私は今、正気に返っている。ほんとの被爆の姿を知ったら、誰でも原爆を使うことは絶対できないはずだと思う。正義のために原爆を使用するということは絶対に成り立たない論理なのである。そのためにも、私たち日本人は、みながヒロシマ・ナガサキを知って世界の人たちに訴える必要があると思う。

木の十字架

原爆が落ちた時、木造の家は土台ら吹き飛ばされ母も行方不明、勿論家財道具もどこかで一緒に燃え尽きて仕舞ったのが、家屋敷は地肌がそのまま母の遺品も探していると丁度基礎石のかげに何時も母が祭壇に置いて、ロザリオを唱えていた木の十字架が不思議に熱風にも遭わないで、そのままの姿で発見した。母の身代わりのように感じて現在も我が家の祭壇に安置している。

原爆被爆58年間或いは未来に生き続ける子孫の為に、ローマ法王ポウロ二世が申された「戦争は人間の仕業です 悪魔の仕業です」と被爆の地日本より世界に向けて発信されました。被爆したこの十字架が未来を見つめ見守ってくれると確信し、大切にすると共に、この木の十字架の身代わりとなった母や兄や又多くの原爆犠牲者の方々に祈りを捧げ平和の尊さを体験した。残された者として責務を果す力を与えて下さる様に毎日の生活を祈りとして頑張って行きたいものである。

(ライオン誌を借りて私の拙い原爆体験記を載せて頂き、感謝申し上げますと共に、原爆の恐ろしさが伝われば幸甚に思います。)

平山 兼則/著

「真夏の悪夢 木の十字架」より

天主堂裏の自宅へ急ぐ

| 【執筆者】 深堀 繁美さん(当時13歳) |

|

|---|

家族の安否を確かめるため、大浦から浦上へ

私は神父になるために大浦天主堂にあった神学校[長崎公教神学校]に行ってました。そして、神学校から東陵中学に通ってました。神学校には、浦上から神父になるために来ていた神学生が一〇名ほどおりました。

原爆の後、一〇日の午後から家族の安否を確かめるために、大浦から浦上まで行きました。約五キロくらいあります。もちろん歩いてですけれども、長崎駅をすぎたときから、電車は下だけ残っているんですよ。そして、白骨のあともありました。原爆では全部が焼け野原ですから、道といっても少し通れるくらいに分けてあるくらいでした。そこのなかを通ってきたんです。一番通りやすいのが、今爆心地のあるところの川のところです。下の川といいます。あそこの川の淵を歩いたときに、川は真っ黒になった人間の山でいっぱいです。そして、足音が聞えたんでしょうね、「水、水」という声がするんです。しかし、私は小さいときにヤケドをしたことがあるんですが、ヤケドには水をやってはダメだと聞いていました。(川は)人間の山で水を見ることもできなくらいでした。だから死んでいるのかどうかわかりません。

あそこが爆心地とも知りませんし、その脇を通って、浦上天主堂が見えますけども、塔がないのを見たときに、ああうちもためだと思いました。普通の爆弾でしたら、教会のすぐ裏ですから教会がかばってくれると思って安心していましたけれども、教会の塔がないのを見たときにもう家族もだめと思いました。その通りだったですけども、うちは兄が兵隊に行っていましたけども、兄弟六人で姉二人と弟、妹が亡くなりました。母は小さいときに亡くなっていましたが、父は三菱兵器の赤迫の防空壕のなかで仕事をしていました。父はその日に帰ってきているんですね。

当時は米と缶詰が大きいところに非常食として保管されていました。浦上天主堂にも米と缶詰が保管されてました。父は翌日の五時ぐらいから缶詰の破裂する音が聞こえたと言っていました。爆弾が落ちたみたいなものすごい音でした。そして、家の跡で父と会ったときには、もう言葉もでませんでしたし、涙一滴も出ませんでした。父と防空壕に行ったら、十数名の人が住んでいました。お湯に沸かして水を飲ませてもらったが、その日に神学校に帰ると、その日のうちに下痢しました。三日間、何も食べることができませんでした。私の一年上の先輩が浜口町の工場で仕事をしてたんですけど、その人たちが夜になって山越えで帰ってきました。やけどをしていましたが、翌日亡くなりました。

「浦上天主堂付近」

「浦上天主堂付近」

所蔵:長崎原爆資料館

長崎原爆の戦後史を残す会/編

「原爆後の七〇年」より